Mostrando entradas con la etiqueta ciencia ficción. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta ciencia ficción. Mostrar todas las entradas

lunes, 19 de mayo de 2014

GIGER, UN AERÓGRAFO CARGADO CON SEXO Y MUERTE

Se marchó el lunes pasado: el Infierno ya tiene diseñador de interiores y aquí nos queda la obra de un hombre marcado por la pena (Li Tobler, su mujer, el amor de su vida, se suicidó en 1975) que encontró otra belleza y otro erotismo posibles en los perturbados, siniestros consuelos de un averno de tentáculos y de figuras demoniacas donde lo humano es historia y donde solo cabe una existencia regida por el deseo y por el delirio, mundo de seres mitad metal y mitad carne y de paisajes de hormigón y de ectoplasma. ¡Nerviosos, nerds, hipersensibles, fetichistas, amantes del play station, de las historias de terror, de los cómics, de los tatuajes, de los discos de rock, de la fantasía sin freno, de la ciencia ficción, del cyberpunk, freaks del mundo entero! EL SUPLEMENTO COOL-TURAL MÁS CRAZY DE LA HISTORIA DE PARAGUAY SALUDA PARA SIEMPRE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE Y DE LA VIDA AL GRAN HANS RÜDI GIGER

Estudió arquitectura y diseño industrial. Luego descubrió su arma predilecta, el aerógrafo, e inventó la biomecánica para dar carne a lo inorgánico y texturas metálicas a la carne. Su universo helado y tecnológico fue a la vez un mundo arcaico de terrores ancestrales. El horror y el erotismo se mezclaron en el depósito de su aerógrafo para forjar los monstruos que habitan el porvenir: Giger, un aerógrafo cargado con sexo y muerte

Su nombre, sinónimo de medio siglo de arte fantástico, queda en el centro de la cultura contemporánea, de los videojuegos, del mundo del terror y la ciencia ficción, del cyberpunk, del tatuaje, del cómic, del diseño, de las angustias ante el cyborg y sus implicaciones filosóficas, del cine, del rock: Galería nocturna.

El frontman de Triptykon, Thomas Warrior recuerda su amistad con Giger, que hizo la portada del álbum To Mega Therion de Celtic Frost y las de Eparistera Daimones y Melana Chasmata, de Triptykon, en su carta de despedida escrita el pasado martes 13: Un mundo inconcebible: el adiós de Tom Warrior a Giger.

Etiquetas:

alien,

artes visuales,

ciencia ficción,

cine,

cómic,

cultura contemporánea,

cultura pop,

cyberpunk,

cyborg,

erotismo,

h r giger,

necronomicom,

rock,

tatuaje,

videogames

domingo, 1 de diciembre de 2013

TEARS IN THE RAIN

IDEAS DE MEDIANOCHE SOBRE EL MONSTRUO EN LA CULTURA

«Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir!

J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs mystiques…»

Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre, 1871

(«¡He visto varias veces lo que ver cree el hombre! / Vi al sol poniente sucio de místicos horrores…» Arthur Rimbaud, El barco ebrio, 1871)

EL ENIGMA

Ayer, a medianoche, conversaba en la barra de X, un local de venta de bebidas alcohólicas, con Y, que atendía la caja, cuando llegó nuestro común amigo Z, quien, con la mirada fija, se acodó en dicha barra, abrió una latita y se consagró a repetir, con celo digno de más santa causa y enloquecedora regularidad de artefacto de relojería, que no lograba recordar el parlamento de la escena final de una película bien conocida por los tres. Z insistió hasta comprobar, satisfecho, que había logrado infectarnos totalmente con su obsesión tanto a Y como a mí, que de ese parlamento guardábamos memoria tan pobre como la suya, hasta que Y, mientras intentábamos reconstruirlo vanamente entre los tres con los, no retazos, sino impúdicos harapos de recuerdos que teníamos, súbitamente hastiado de imprecisiones, fue a la computadora para buscar en internet aquella escena.

LA ERA DE LA CONFUSIÓN ONTOLÓGICA

Hegel, como ha señalado Habermas en las primeras páginas de El discurso filosófico de la modernidad, «caracteriza la actualidad como un momento de tránsito que se consume en la conciencia de la aceleración del presente y en la expectativa de la heterogeneidad del futuro». Ahora bien, la consecuente y aguda inquietud por el futuro típica de la consciencia moderna es también inquietud por el presente, pues lo heterogéneo del porvenir cuestiona lo tenido por cierto en el ahora. En términos filosóficos, yo diría que la Modernidad inaugura una era de confusión ontológica, confusión que la mutabilidad general –social, tecnológica, etcétera– acrecienta. Lo fijo, lo «natural», lo «eterno» son nociones desafiadas no solo en un futuro del que podrían teóricamente verse desterradas sino en el presente mismo, por esa sola posibilidad futura que, aun como mera hipótesis pensable, las relativiza en sí mismas ya. Las grandes clasificaciones, oposiciones, definiciones del mundo tradicional, pierden, en la apertura moderna a la «heterogeneidad del futuro», el supuesto carácter absoluto de su verdad. La identidad y la alteridad, que esta apertura cronológica subjetiva señalada por Habermas y los cambios objetivos –artísticos, sociales, tecnológicos, científicos, culturales, en fin– confunden, ocupan por ello, lógicamente, el centro del pensamiento contemporáneo, y también marcan la ficción y la fantasía actuales de mil diversas formas.

EN LOS EXTRAMUROS DEL MUNDO

Claro que las figuras y los temas de la ficción contemporánea a los que acabo de aludir arriba tienen precursores, por la misma razón por la que «alteridad» no es un neologismo, es decir, porque el curso de la historia ha caracterizado el presente con lo agudo de estas inquietudes, no con su aparición ex nihilo. Tal como el término latino alteritas ha dado en español «alteridad» como algo familiar en el mundo académico al menos desde que leemos a Nicolás de Cusa (si no desde antes, probablemente, aunque no sé con exactitud desde cuándo), el monstruo, el extraño, el otro está en nuestra fantasía desde que existen registros de la fantasía humana. Hay una tendencia espontánea a pensar que lo conocido, lo habitual en la sociedad en la que uno vive, es lo normal y lo legítimo, y a creer que son «naturales» sus valores y sus costumbres. El dios Pan, ser semibestial, mitad chivo, marcaba la frontera de la polis, del espacio propiamente humano en la Grecia antigua. Donde sonaba su flauta aterradora (de hecho, causaba «pánico») pero irresistible (como la del flautista de Hamelin, otro extraño que lleva a lo desconocido) era ya, para utilizar una figura clásica de la ciencia ficción, el «espacio exterior», lo no domesticado, lo inhumano.

Los monstruos señalan las fronteras, el adentro y el afuera de la comunidad humana. Afuera están los dioses, los centauros, las bacantes, los sátiros. O, en la Europa medioeval, los fenómenos fabulosos, en parte humanos y en parte inhumanos, que pueblan el bosque: unicornios, cíclopes, hermafroditas, trasgos, brujos, gigantes, fantasmas, confusa materia de lo semihumano, materia bruta y prima de portentos y horrores. Los monstruos son criaturas liminales, seres de la frontera, propios, prójimos a veces, de un modo desconcertante, y espantosamente ajenos siempre, extraños por definición; y por su naturaleza fronteriza ponen en duda las fronteras de la propia especie, en principio no monstruosa, y con ella cuestionan lo que uno es y lo que no, qué tan lejos está de lo que llama «el Otro» y qué tan prójimo es a uno el «extranjero». Descubrir la bondad de la criatura del doctor Frankestein en la novela de Mary Shelley no nos entristece solo porque el supuesto monstruo no sea tal y tenga, pese a ello, que sufrir, sino porque nos abruma ver de pronto con sus ojos el destino que le damos; por esa culpa irremediable que está en el áspero núcleo de ese viejo problema filosófico que es la dialéctica de la identidad y la alteridad, y esa emoción terrible y sin salida que se asocia secretamente al Mal en lo profundo de todo el que comprende aunque sea por un instante la soledad del monstruo, del condenado a merodear en los extramuros del mundo. y en los mitos, en el arte, en los sueños y las pesadillas de nuestra especie desde siempre.

HIC ET NUNC

Pero tal como la alteridad es hoy más vital que nunca como concepto filosófico (en especial desde hace unas décadas por Lévinas, Derrida, etcétera) y no solo como concepto filosófico sino como una de las claves de todos los estudios de crítica cultural, sociología, etcétera, actuales, así también la presencia del Otro, del alter (y del ajeno, del alien) ha invadido cada vez más todas las áreas de la fantasía desde el inicio del terror moderno en literatura a fines del siglo XVIII hasta hoy, pasando, por supuesto, por uno de los géneros obsesionados de modo más directo y notorio con la exploración del tema, que es la ciencia ficción, que muestra las formas más extremas de la alteridad: otros seres y otros mundos que, cuando, de modo conmovedor y espantoso, se vuelven próximos, comprensibles, incluso entrañables, parecen reclamar la expansión de las fronteras del concepto tradicional de lo humano.

ES LA MISMA LLUVIA

En esto y otras cosas parecidas, aunque se nos sumaron luego más contertulios –cuatro: P, Q, R y S– y ya no comentamos nada sobre el parlamento de aquella escena final de cierta película, parlamento que primero Z y luego Y, y yo también, queríamos y no podíamos recordar, estuve pensando durante la madrugada, antes de venir aquí y ponerme a escribir esto para ustedes. Y, como les decía al principio, Y, súbitamente harto de vaguedades, fue a la computadora y la buscó en internet.

–Vengan aquí –nos llamó, al cabo de unos minutos, con un gesto de la mano, Y, de pie al costado de la computadora–. Aquí tenemos la dichosa escena.

«Yo he visto», decía el replicante Roy Batty, poco antes de morir, con una sonrisa insólita, casi simpática, poniéndose de pronto muy triste, «cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.»

Y de pronto, mientras Roy Batty hablaba, ya no fue él, Roy Batty, el enemigo, sino que lo fue Deckard, nuestro congénere, nuestro semejante, es decir, lo fue cada uno de nosotros; no era ya el enemigo ese androide en rebeldía contra los seres humanos, sino la humanidad que lo condenaba, vista de pronto por cada uno de nosotros, Y, X y yo, los tres que allí de pie estábamos, en la escena final de su muerte como no solemos ser capaces de verla nunca. Pues parece que, para poder pensarse, lo humano necesitara del efecto de la distancia. Que necesitara al otro. Al alter y su alteridad, para llegar a ser él mismo. Que tuviera que partir a una Odisea y extrañarse de sí para no vivir y morir sin haber abierto ni una vez los ojos. Y las lágrimas en la lluvia de esa escena no fueron las de Roy, sino las del cazador que se dedicaba, en nombre de nosotros, los humanos, a exterminar a Roy Batty y a los demás replicantes, lágrimas por la miseria de un mundo que nos enfrenta al otro como enemigo. Y, pese a toda la miseria de ese mundo, la lluvia que caía sobre el rostro de Roy Batty, el replicante, y sobre el rostro de Deckard, el humano, la lluvia que caía sobre el rostro del monstruo, de la amenaza, del otro, del intruso, y sobre el propio rostro, el de nosotros, los seres humanos auténticos, los grandes asesinos de todos los anormales, era la misma lluvia.

domingo, 24 de noviembre de 2013

LA MATERIA DEL MISTERIO

Hoy el Suplemento Cultural de Abecé Color aborda un antiguo tema que tiene un nuevo pico de vigencia porque la Nasa, hace diez días, acaba de lanzar la nave no tripulada Maven hacia el Planeta Rojo: los misterios astrales y, en particular, el escenario predilecto de las fantasías cósmicas: Marte. Aquí un par de enlaces que hablan de La materia del misterio: Marte y la ciencia ficción, de la alteridad y la entropía como terrores siderales, del remedio a la entropía que son todos los parásitos y en especial los artistas, de un póker marciano-musical de tres: el rock, el pop y la electrónica y del (¿hum?) (M)-Arte. Para que no se quejen de que no les traigo el periódico de hoy a casa, o a la pantalla, como buena canAllita, y de que los envío al quiosco, o a la página, del diario, les dejo al menos uno de los artículos ahí abajo:

Domingo 24 de noviembre 2013

La materia del misterio: Marte y la ciencia ficción

Por Montserrat Álvarez

«La cápsula Maven de la agencia espacial estadounidense NASA despegó hoy sin complicaciones desde Cabo Cañaveral (Florida) a bordo del cohete Atlas 5, con rumbo a Marte.» (Agencia EFE, lunes 18 de noviembre del 2013)

«–En Marte existe muy poca delincuencia –observó el inspector Rawlings con tristeza–. La verdad, por eso me vuelvo al Yard. Si me quedara más tiempo, perdería toda mi práctica.» (Arthur C. Clarke: Crimen en Marte)

LA FASCINACIÓN ANTIGUA

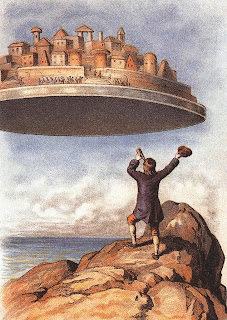

La fascinación humana por los astros y por «los negros espacios interestelares», como diría Lovecraft, es mucho más antigua que las sondas espaciales, y mientras los endebles tanteos de neonato de nuestros artilugios tecnocientíficos avanzan lenta y penosamente desde hace medio siglo en la exploración de su epidermis rocosa, las rápidas y poderosas pasiones de la especie ya han colonizado Marte con sus profundos terrores y prodigiosas esperanzas desde la antigüedad. Y como la imaginación es más veloz que el viento y los relámpagos, cuando en la más conocida de las obras de Swift el extraviado viajero Gulliver se va (con perdón) a Laputa, descubre en esa gran isla flotante un avanzadísimo conocimiento astronómico entre cuyos hallazgos están, un siglo y medio antes que en «la vida real», las lunas marcianas: los habitantes de Laputa, en Los viajes de Gulliver, de 1726, conocen ya lo que descubrirá en 1877 Asaph Hall, que con morboso gesto dio a las lunas de Marte, llamado así por el dios romano de la guerra, par del Ares heleno, sus macabros nombres griegos: Phobos, «miedo», y Deimos, «terror», compañeros naturales de la masacre y la furia.

ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO

Ese 1877 es el mismo año en el que Schiaparelli vio en la superficie marciana, a través del telescopio, aquellas líneas a las que llamó canali, término que en italiano significa cauces, en general, tanto naturales como artificiales, pero que, tomado en el segundo sentido, leído en lengua inglesa, inspiró al excéntrico astrónomo Perceval Lowell una teoría que difundió en su libro Mars, de 1895, y que rápidamente conquistó un amplio y firme crédito en el público: según Lowell, los marcianos habían construido estos «canales», visibles por el telescopio, para llevar agua desde los polos de su roja morada hasta sus desérticas ciudades ecuatoriales. Ya ves, pues, oh beatífico lector, oh angelical lectora, por qué, si de vida extraterrestre se trata, se piensa generalmente en marcianos antes que en uranianos, en saturninos o en venéreos: es porque los canali de Schiaparelli, leídos por Lowell como «canales», poblaron Marte con biologías fantásticas. E inteligentes (con nociones de ingeniería, por lo menos). Y monstruosas. Y desde entonces, aunque nunca hayamos viajado a Marte en una nave física, lo hemos visitado incontables veces en aventuras vividas a través de novelas, de juegos, de cuentos y de películas.

VISITANTES VISITADOS

Pero otras veces nosotros hemos sido los visitados por ellos, al menos desde la primera vez que huyeron de su rojo planeta agonizante para invadir en terroríficos fascículos la tierra, comenzando sus letales avances desde el sur de Inglaterra, en 1897. Fascículos angustiosos reunidos un año después en el libro La guerra de los mundos –guerra declarada de modo oficial con el tecnológicamente aplastante ataque marciano, Rayo de Calor y Humo Negro tóxico incluidos, a Londres– por Herbert George Wells. Mas, ¡ay!, no terminaron allí, ni mucho menos, las desgracias terrícolas: faltaba, entre otras batallas, la del 30 de octubre de 1938, en que la CBS emitió la lectura de un guion basado en el relato victoriano de Wells, adaptado para la radio por Orson Welles e interpretado con talento tan diabólico que los oyentes no se percataron de que era una ficción, pensaron sin dudarlo que era un noticiero y que la invasión marciana era una catástrofe real y, aullando de pánico, salieron en desbandada, casi dos millones de humanos despavoridos ante la inminencia de un verde apocalipsis, a las calles de Nueva York y Nueva Jersey.

GUERRA, AMOR, AVENTURA

No era para menos. Todo cuanto, por las sondas especiales enviadas al Planeta Rojo desde los años sesenta del siglo XX, sabemos de Marte impresiona. Sabemos, por ejemplo, que las montañas más altas del Sistema Planetario Solar están en Marte, que en Marte está el Monte Olimpo, volcán (extinto) de veinticuatro kilómetros de alto, y que en Marte hay tornados, huracanes y tormentas de polvo mucho más grandes que los de la Tierra. Pero Marte fue también el Marte del amor y de la adrenalina, el Barsoom de los nativos –de los «barsoomianos»–, el de las aventuras de John Carver, que, entre razas humanoides y enormes extraterrestres semejantes a colosos colorinches de ojos flúo o bestias mitológicas, conquistó a la princesa Dejah Thoris de Helium. Carver, que será nombrado el «Señor de la Guerra», personaje fabuloso de una épica atrevida, desfachatada, completamente pulp, una trampa de acontecimientos en la que no importa nada, salvo atrapar y retener la atención desde el comienzo hasta el happy –o el casi happy, cuando menos– end y en la que los obstáculos que a los autores intelectualmente más exquisitos harían titubear son derribados a decididas y traviesas patadas en un triunfo perfecto de la pura diversión. Carver, que, acostumbrado a la mayor gravedad de la Tierra, es más ágil y más fuerte en la atmósfera de Barsoom que los aborígenes, y que aprende a hablar en marciano en unos pocos días, proeza que el autor, Edgar Rice Burroughs –célebre ante todo, recordarán ustedes, por Tarzán de los Monos–, explica en un par de líneas con el simple comentario de que el marciano es un idioma facilísimo.

TIPOLOGÍA SCI-FI

Este es un modelo del Marte retratado por esa línea de la ciencia ficción que subordina con absoluto desenfado la ciencia a la ficción y la usa para lograr una verosimilitud que dé aún más libertad al placer de fantasear. Otro modelo del Marte imaginado corresponde a esa línea de la ciencia ficción que podría incluir a los escritores que, como Asimov (que no ha escrito solo sobre Marte, sino también sobre Puertomarte y sobre estar en Puertomarte sin Hilda) o Arthur C. Clarke (el encanto de la rutina en las arenas de Marte y del absurdo escritor Gibson y sus desdeñosos compañeros de viaje en heroica lucha contra el tedio: «por mucho tiempo las cartas y el ajedrez representaron la clásica elección, hasta que un ingenioso inglés descubrió lo interesante que era arrojar dardos sin la acción de la gravedad. La distancia al blanco era de diez metros y el juego en sí obedecía a las mismas reglas observadas durante siglos en la atmósfera de cerveza y humo de tabaco de las tabernas inglesas») –ambos, por cierto, divulgadores científicos además de narradores– han tenido un intercambio más constante con los conocimientos ortodoxos de la «era espacial». Un tercer modelo del Marte ficticio correspondería a esa ciencia ficción de escritores como Bradbury. Un autor que, más que en la ciencia por sí misma, prefirió pensar el impacto de los cambios de la ciencia en la subjetividad humana. En los cuentos sobre Marte, Bradbury se preocupó menos de la ciencia espacial que de dar forma subjetivamente a las experiencias posibles y pensables de la colonización de otros planetas, del abandono del hogar, la Tierra. Se preocupó ante todo por dar realidad y vida a las tristezas del futuro, a sus emociones y desafíos, a su previsible horror, a su eventual poesía. Se ocupó de la soledad y del éxodo, del porvenir desconocido y del pasado irrecuperable; puso en esas Crónicas Marcianas «sus largos domingos vacíos, su tedio americano», como decía Borges.

LA MATERIA DEL MISTERIO

Entre los tres tipos de retrato del planeta preferido de la ciencia ficción, y los tres tipos correspondientes de relatos esbozados aquí, el introspectivo Marte de Bradbury tiene las imágenes poéticas más poderosas: desiertos mudos, paisajes fantasmales, pueblos abandonados, sorda melancolía. Bradbury situó la nostalgia en el futuro; eso lo hace, por antonomasia, el poeta del espacio. El de la era espacial. Y veo una continuidad oscura entre este lirismo que sedujo a Borges en el mejor Bradbury y, dentro del subgénero –lo llamaré así de un modo muy lato y provisorio– de las series de televisión, Los Expedientes Secretos X, que utiliza la ciencia ficción para tocar temas relacionados con las zonas más terribles de la subjetividad humana, temas como la locura y todo lo «irreconocible», lo «monstruoso»: alteridad literalmente atribuida al «alien» como siniestra metáfora de cuanto, pese a que, a fuer de humanos, no nos lo debiera ser, nos es, o nos parece que nos es, lo más «ajeno».

El espacio «exterior» es, así, el lugar fascinante y aterrador de lo más íntimo, de lo más interno, situado precisamente afuera, como lo «exterior», y en lo más distante, para poderlo entender en forma de fantasía, para poderlo pensar como ficción, para poder darle forma a lo que, por oculto y subterráneo, por próximo, no tiene forma alguna, para dar corporeidad y voz y concretar en personajes y lugares, figuras e imágenes literarias y cinematográficas, lo que, de tan propio, reclama volverse «alien», volverse, en jugarreta etimológica incurro, «ajeno», alienum, «alienígena», para poder ser mirado sin cegar, para poder, pues, ser visto. Toda esa materia hecha de lo tan solo posible, de la posibilidad pura, y, en rigor, lógicamente, de lo absolutamente desconocido es, por esta razón, la del misterio.

Etiquetas:

ciencia ficción,

cine,

cómic,

cultura contemporánea,

cultura pop,

entropía,

literatura,

marte,

pop,

rock

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

.jpg)